1. はじめに:燃料電池車と日本のモビリティ事情

近年、地球温暖化対策や持続可能な社会の実現を目指す中で、次世代自動車への関心が高まっています。特に日本では、環境意識の高まりやエネルギー政策の推進に伴い、燃料電池車(FCV)の普及が徐々に進んできました。燃料電池車は水素を燃料とし、走行中にCO2を排出しないという特長から、クリーンなモビリティの象徴とされています。

日本独自の交通インフラも、FCV導入を後押しする要因となっています。都市部を中心に水素ステーションの整備が進められ、主要高速道路沿いや大都市圏では利用しやすい環境が整いつつあります。また、日本人ドライバーは日常的な通勤や買い物、家族の送迎など短距離移動が多く、FCVの航続距離や充填時間はそのライフスタイルにも適合しています。

一方で、日本社会ならではの課題も存在します。限られた駐車スペースや住宅事情、高齢化社会による運転ニーズの変化など、多様な要素がモビリティ選択に影響を与えています。このような背景のもと、本稿では「燃料電池車の耐久性」と「日本人ドライバーによる実際の使用状況」に焦点を当て、日本市場における現状と課題について分析していきます。

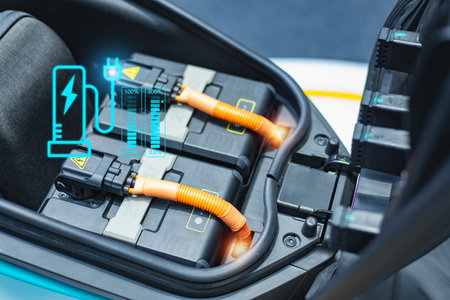

2. 燃料電池車の耐久性に関する最新技術動向

日本の自動車メーカーは、燃料電池車(FCV)の耐久性向上に向けて多くの技術革新を重ねています。ここでは、主な日本メーカーが提供する燃料電池車における技術的耐久性や稼働年数、メンテナンス性の現状について解説します。

日本メーカーによる燃料電池車の耐久性向上への取り組み

トヨタやホンダといった大手自動車メーカーは、燃料電池スタックや高圧水素タンクなど主要部品の長寿命化を進めています。特にトヨタ「MIRAI」やホンダ「CLARITY FUEL CELL」などは、10年以上・16万km以上の耐用年数を目標に設計されており、日本国内の厳しい気候条件や交通事情にも十分対応できる仕様となっています。

主な日本製FCVの耐久性比較表

| メーカー | モデル名 | 耐用年数(目安) | 主要部品保証期間 | メンテナンス頻度 |

|---|---|---|---|---|

| トヨタ | MIRAI(ミライ) | 約10年/16万km | 8年/16万km(燃料電池システム) | 定期点検6ヶ月ごと |

| ホンダ | CLARITY FUEL CELL | 約10年/16万km | 8年/16万km(燃料電池スタック) | 定期点検6ヶ月ごと |

| 日産(参考) | -(研究段階) | – | – | – |

メンテナンス性と日本独自の対応策

従来のガソリン車と比べて、燃料電池車はエンジンオイル交換など不要なメンテナンス項目が多くありますが、高圧水素タンクや燃料電池スタックには専門的な点検が必要です。日本では、ディーラー網や専門整備士育成プログラムが充実しており、ユーザーが安心して長期間使用できる環境が整備されています。

日本人ドライバーの利用実態との関係性

通勤や送迎、週末レジャーなど多様な使い方が想定される中、耐久性・信頼性に優れたFCVは都市部から地方まで幅広いニーズに応えています。また、日本人ドライバー特有の「こまめな点検習慣」とメーカー推奨メンテナンスが合致し、実際の稼働年数も延びている傾向があります。

3. 実際の日本人ドライバーによる利用実態

日常利用の多様なシーン

燃料電池車(FCV)は、東京都内のビジネスパーソンや、名古屋・大阪など都市圏に住むファミリー層を中心に、通勤や買い物、週末のレジャーなど幅広い用途で活用されています。たとえば、神奈川県在住の40代男性は、自宅から職場まで片道30km程度を毎日FCVで移動しており、「静粛性や加速力が快適」と語っています。また、北海道札幌市のドライバーは寒冷地でも安定した始動性能を評価しており、降雪時もエンジン車と遜色ない走行が可能だとしています。

給油・給電インフラの現状と課題

水素ステーションは全国で徐々に拡大していますが、都市部と地方で利便性に差があります。東京都心や愛知県豊田市周辺では「出先での水素補給も困らない」という意見が多い一方、九州地方や東北地方では「最寄りのステーションまで数十キロ運転しなければならない」「営業時間が短くて計画的な利用が必要」といった声も聞かれます。こうした地域格差が、日本独自の課題として浮き彫りになっています。

日本人特有の運転習慣への適応

日本人ドライバーは一般的に短距離移動や渋滞路の走行機会が多く、その点でもFCVは燃費性能や排出ガスゼロというメリットを発揮します。特に東京都内や京都市内など交通量の多いエリアでは、「アイドリング時も静か」「近隣住民への騒音配慮にも役立つ」と評価されています。一方で、長距離出張や家族旅行で高速道路を利用するケーススタディでは、「連続走行距離に余裕がある」「給油時間も短く済むためストレスフリー」という体験談が寄せられています。

ケーススタディ:関西地方のビジネスマンの場合

大阪府在住の営業職男性は、一日に100km以上を移動することも多く、「従来のガソリン車より維持費が抑えられ、メンテナンス頻度も低い」と話しています。また、水素補給ステーションが自宅近くと会社付近にあることで、「ルーティンワークに支障なく使える」と述べています。

まとめ

このように、日本各地でさまざまな生活スタイル・運転習慣に合わせた燃料電池車の使われ方が進んでおり、耐久性や利便性についてポジティブな評価が増えつつあります。しかし、水素インフラ整備や地域ごとの事情を踏まえたさらなる普及策が今後の課題となっています。

4. 耐久性に影響する日本特有の気候・道路環境

日本は四季がはっきりしており、春夏秋冬それぞれで大きな気温差があります。また、都市部と山間部では道路状況や走行環境も大きく異なります。これらの日本特有の環境が燃料電池車(FCV)の耐久性にどのように影響を及ぼすかについて分析します。

四季の気温差と燃料電池車への影響

冬季は北海道や東北地方など氷点下まで下がる地域があり、逆に夏季は関東・関西を中心に35度以上の猛暑となることも珍しくありません。燃料電池車は水素タンクや燃料電池スタックの温度管理が重要なため、外気温の変化が耐久性に直接的な影響を及ぼします。

| 季節 | 平均気温 | 主な影響 |

|---|---|---|

| 冬 | -5~5℃ | 始動時の出力低下、バッテリー性能劣化リスク増加 |

| 春・秋 | 10~20℃ | 比較的安定した性能維持 |

| 夏 | 25~35℃以上 | 高温による冷却負荷増加、システムへの熱ダメージリスク |

都市部と山間部の道路条件による違い

都市部では渋滞や信号待ちが多く、ストップ&ゴー運転が頻繁です。一方、山間部では勾配やカーブが多く、長距離連続運転や急激な速度変化が求められます。これらの要因は燃料電池車のエネルギーマネジメントシステム(EMS)やバッテリーへの負荷に違いを生み出します。

| 地域タイプ | 主な道路条件 | 耐久性への影響ポイント |

|---|---|---|

| 都市部 | 渋滞・短距離走行・信号待ち多い | 頻繁な始動停止によるバッテリー・セル劣化促進リスク |

| 山間部 | 坂道・カーブ・長距離連続運転多い | 出力変動によるセルへの負荷増大、冷却機構への要求増加 |

まとめ:日本独自の環境が求める耐久性対策とは?

このように、日本ならではの気候条件や道路事情は、燃料電池車の設計やメンテナンスにおいて特別な考慮を必要とします。メーカー側には四季ごとの最適な温度管理システムや、多様な走行パターンに耐えうる堅牢なEMS開発が求められると言えるでしょう。

5. 保有コストとサポート体制に対するユーザー評価

日本市場における燃料電池車の購入・運用コスト

日本国内で燃料電池車(FCV)を検討する際、多くのドライバーがまず注目するのは購入価格とその後の維持費です。現時点でFCVは一般的なガソリン車やハイブリッド車と比べて車両本体価格が高めに設定されており、補助金や税制優遇を活用してもなお、初期投資へのハードルが高いと感じるユーザーが少なくありません。また、日常の運用コストについても、水素ステーションのインフラ整備が進行中であることから、水素価格や充填の利便性に課題を感じている声が多く見られます。

メーカー・ディーラーによるサービス体制

日本の自動車メーカー各社は、FCV導入初期から専用スタッフによるサポートやメンテナンスプランを拡充してきました。しかし一部ユーザーからは、「最寄りのディーラーで専門知識を持つスタッフが常駐していない」「メンテナンス対応店舗が限られている」といった不安の声も上がっています。その一方で、都市部ではサポート体制が充実し、定期点検や万が一のトラブル時にも迅速に対応できるとして、高評価を得ている事例も存在します。

ユーザーの具体的な評価と課題

アンケート調査やSNS上の口コミから、日本人FCVオーナーは「環境性能や走行快適性には満足しているものの、保有コスト面で家計への負担感を覚える」という意見が多く見受けられます。特に地方都市や郊外在住者の場合、「水素ステーションまで距離があり給油に手間取る」「定期点検や修理時に長距離移動が必要」といった現実的な課題も浮き彫りになっています。

今後への期待と改善要望

今後は政府・自治体によるインフラ整備支援だけでなく、自動車メーカーやディーラーによる地域密着型サービス網の拡大、水素価格低減への取り組みなど、保有コストとサポート体制双方への更なる改善が求められています。多くの日本人ユーザーは、「安心して長期間乗れるサービス環境」が整えば、燃料電池車普及への大きな後押しになると期待しています。

6. 今後の課題と展望:日本市場での燃料電池車の未来

政策支援とインフラ整備の重要性

燃料電池車(FCV)の更なる普及には、政府主導による持続的な政策支援が不可欠です。特に、水素ステーションの整備や補助金制度の拡充は、日本人ドライバーが日常的にFCVを利用する上で大きな後押しとなります。現状では都市部を中心にインフラが整備されつつありますが、地方への展開やメンテナンス体制の強化も重要な課題です。

日本独自の社会的意識との関係

日本人は環境意識が高く、省エネルギーや脱炭素社会への関心も強い傾向があります。しかし、新しい技術への慎重な姿勢や「信頼できる耐久性」への期待値も高いため、FCVに対しては長期的な実績と安心感が求められます。実際、耐久性やメンテナンスコスト、リセールバリューなども購入判断の大きな要素となっています。

今後の課題

コストダウンとモデル多様化

FCV本体価格や水素供給コストの削減は依然として大きな課題です。また、乗用車だけでなく商用車や大型車両など、多様なニーズに応じたモデル展開も重要です。これにより幅広い層の日本人ドライバーへアプローチできるようになります。

ユーザー教育と情報発信

新しい燃料・駆動方式について正確な知識を広め、ユーザーが安心して選択できるような情報発信も求められています。ディーラーや自治体による試乗会、啓蒙活動などが今後さらに拡大することが期待されます。

未来展望

今後、日本ではグリーン成長戦略の一環として水素社会構築が進み、FCVもその中核を担う存在になるでしょう。耐久性向上や利便性向上とともに、カーボンニュートラル実現に向けて新たな価値観が生まれることが予想されます。日本独自の交通文化や生活スタイルにマッチしたソリューションとして、FCVはさらなる進化を遂げていくことが期待されます。